安産や初宮などの昇殿祈願、地鎮祭などの出張祈願、各種ご祈願のご案内です。午前9時より午後4時まで御祈願を承っております。なお、神社行事等のために御祈願がお受けできない場合もございますので、事前に電話にて御祈願のご予約をお願い致します。お祓いを希望されます方は、神社受付けにて祈願用紙をお渡し致しますので、そちらにお願い事・住所・氏名等を記載の上、御初穂料をお納め下さい。

※祈願申込書のダウンロードはこちらより→祈願申込書(PDF)

※会社関係の御祈願につきましては、事前に予約をお願い致します。(新春祈願含む)

※午前9時より午後4時まで祈願を承っております。

※電話対応:午前9時より午後4時(年中無休) / Tel:03-3771-2729

※受付対応:午前9時より午後4時半(状況により、受付終了時間が早まることがございます。)

※人生儀礼について

願意一覧

| 家内安全 |

八方除け |

厄除祈願 |

| 除災招福 |

方位除け |

商売繁昌 |

| 工事安全 |

社員安全 |

交通安全 |

| 身体健全 |

開運祈願 |

心願成就 |

| 必勝祈願 |

学業上達 |

学業成就 |

| 子授祈願 |

安産祈願 |

初宮祈願 |

| 七五三 |

病気平癒 |

海運祈願 |

| 海上安全 |

縁結び |

祝寿祭 |

| 旅行安全 |

成人祈願 |

他祈願 |

式階により木札の大きさが異なります。また、お願い事は小式の方は一件、中式以上の方は、二件までとなります。

| 式 階 |

初穂料 |

お神札・授与品 |

| 小 式 |

5,000円 |

小剣木札・御守り |

| 中 式 |

10,000円 |

中剣木札・御守り・八方除 |

| 大 式 |

20,000円 |

大剣木札・御守り・八方除 |

| 一 大 式 |

30,000円 |

一大剣木札・御守り・八方除 |

| 永 代 式 |

50,000円以上 |

一大剣木札・御守り・八方除 |

初宮祈願(お宮参り)初穂料について

※初宮祈願初穂料につきましては、こちらをご確認下さい。

| 式 階 |

初穂料 |

授与品・記念品 |

| 中 式 |

10,000円 |

健康守り、食べ初めセット(茶碗、スープマグ、小皿、

スプーン、フォーク、箸、スナックカップ)、祈願絵馬 |

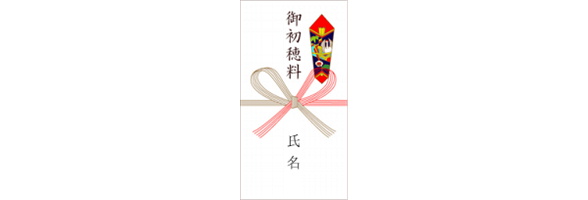

熨斗袋(のしぶくろ)の書き方について

神社にお参りをする際は、熨斗袋に「御初穂料」または「玉串料」と書き、下にご本人様のお名前をお書きください。また、お礼参りの際は神様へ感謝のお気持ちを込めて「御礼」と書くこともあります。

会社関係の団体祈願、またはそれ以外の団体祈願につきましては、事前に電話または神社社務所にて御祈願のご予約をお願い致します。(新春祈願含む)

※会社の新春祈願につきましては、木神札(きふだ)・御守り・破魔矢・土鈴(どれい)・身守りをお頒ち致します。

※式階により、お頒ちする内容が異なります。

※団体祈願につきましては、中式以上からとなります。

外での祈願(お祓い)の場合、準備するものや初穂料の内容が御本殿の祈願とは異なります。事前 に予約お打合わせが必要となりますので、神社社務所までご確認下さい。

解体清祓・地鎮祭・上棟祭・竣工祭・家祓祈願・樹木伐採清祓・神葬祭・その他祈願

八方除とは、「年回り」による方位除けで、この「年回り」により特に注意しなければならないとされる「本年が運気低迷にあたる生まれ年」を一覧表にしたものです。但し、二月立春以前に生まれた方は前年の本命星となります。

三碧木星:(中央)八方塞がり

本命星が中央に位置し、八方をすべて塞がれ、どの方角に事を起こしてもうまくいかないとされています。

大正14年生

(1925年) |

昭和9年生

(1934年) |

昭和18年生

(1943年) |

昭和27年生

(1952年) |

昭和36年生

(1961年) |

昭和45年生

(1970年) |

昭和54年生

(1979年) |

昭和63年生

(1988年) |

平成9年生

(1997年) |

平成18年生

(2006年) |

平成27年生

(2015年) |

令和6年生

(2024年) |

六白金星:北東(表鬼門)

本命星が北東の表鬼門に位置し、何事にも変化・変動が多く運気も衰えがちになります。けがや病気にも注意が必要とされています。

大正11年生

(1922年) |

昭和6年生

(1931年) |

昭和15年生

(1940年) |

昭和24年生

(1949年) |

昭和33年生

(1958年) |

昭和42年生

(1967年) |

昭和51年生

(1976年) |

昭和60年生

(1985年) |

平成6年生

(1994年) |

平成15年生

(2003年) |

平成24年生

(2012年) |

令和3年生

(2021年) |

八白土星:北(困難宮・衰運)

本命星が北に位置し、最も運気が停滞する年です。何事にも謙虚な気持ちで、次の飛躍への準備の年とされています。

大正9年生

(1920年) |

昭和4年生

(1931年) |

昭和13年生

(1938年) |

昭和22年生

(1947年) |

昭和31年生

(1956年) |

昭和40年生

(1965年) |

昭和49年生

(1974年) |

昭和58年生

(1983年) |

平成4年生

(1992年) |

平成13年生

(2001年) |

平成22年生

(2010年) |

令和元年生

(2019年) |

九紫火星:南西(裏鬼門)

本命星が南西の裏鬼門に位置し、前年まで衰退の運気が徐々に好転しはじめます。しかし、無理は禁物。特に年の前半は要注意とされています。

大正8年生

(1919年) |

昭和3年生

(1928年) |

昭和12年生

(1937年) |

昭和21年生

(1946年) |

昭和30年生

(1955年) |

昭和39年生

(1964年) |

昭和48年生

(1973年) |

昭和57年生

(1982年) |

平成3年生

(1991年) |

平成12年生

(2000年) |

平成21年生

(2009年) |

平成30年生

(2018年) |

日本には古来から人生の節目を「厄年」として忌み慎む習慣があります。厄年とは一生のうち何らかの厄難に遭遇する恐れの多い年齢を言います。

厄年とする年齢は一般には数え年で男性は25歳、42歳、61歳。女性は19歳、33歳、37歳、61歳です。

中でも男性の42歳と女性の33歳は「大厄」といい、その前後の年齢も「前厄」「後厄」とされ、特に忌むべき年齢といわれています。厄年は現代の生活にもあてはまる人生の転換期であり、肉体的にも精神的にも調子を崩しやすい年齢といえます。

★数え年とは、満年齢に誕生日前には二才、誕生日後には一才を加えた年です。

女性の厄年

| 前 厄 |

本 厄 |

後 厄 |

18歳

いのしし

平成19年生(2007年) |

19歳

いぬ

平成18年生(2006年) |

20歳

とり

平成17年生(2005年) |

32歳

とり

平成5年生(1993年) |

33歳

さる

平成4年生(1992年) |

34歳

ひつじ

平成3年生(1991年) |

36歳

へび

平成元年生(1989年) |

37歳

たつ

昭和63年生(1988年) |

38歳

うさぎ

昭和62年生(1987年) |

60歳

へび

昭和40年生(1965年) |

61歳(還暦)

たつ

昭和39年生(1964年) |

62歳

うさぎ

昭和38年生(1963年) |

男性の厄年

| 前 厄 |

本 厄 |

後 厄 |

24歳

へび

平成13年生(2001年) |

25歳

たつ

平成12年生(2000年) |

26歳

うさぎ

平成11年生(1999年) |

41歳

ねずみ

昭和59年生(1984年) |

42歳

いのしし

昭和58年生(1983年) |

43歳

いぬ

昭和57年生(1982年) |

60歳

へび

昭和40年生(1965年) |

61歳(還暦)

たつ

昭和39年生(1964年) |

62歳

うさぎ

昭和38年生(1963年) |

還暦はお祝いの年であり、厄除でもあります。人生の節目の還暦はお祝いとともに、厄除け祈願をしましょう。

日本には古くから、妊娠5ヶ月目に入った最初の戌の日に妊婦さんが腹帯を巻いて安産祈願のお参りをする風習があります。

でも、なぜ戌の日なのでしょうか?その理由として、12日に1度「戌の日」があります。たくさん子を産み、そのうえお産が軽い犬は、昔から安産の守り神として人々に愛されてきました。それにあやかり、12日に1度訪れる戌の日にママと赤ちゃんの無事を願い、安産祈願を行うようにようになったと言われています。また、犬は外敵から人を守ってくれるシンボルとも考えられ、あらゆる魔物から赤ちゃんを守ってくれる、そんな呪術的な意味もあるそうです。

| 1月 |

11日(木)・23日(火) |

| 2月 |

4日(日)・16日(金)・28日(水) |

| 3月 |

11日(月)・23日(土) |

| 4月 |

4日(木)・16日(火)・28日(日) |

| 5月 |

10日(金)・22日(水) |

| 6月 |

3日(月)・15日(土)・27日(木) |

| 7月 |

9日(火)・21日(日) |

| 8月 |

2日(金)・14日(水)・26日(月) |

| 9月 |

7日(土)・19日(木) |

| 10月 |

1日(火)・13日(日)・25日(金) |

| 11月 |

6日(水)・18日(月)・30日(土) |

| 12月 |

12日(木)・24日(火) |

※令和5年12月戌の日:6日(水)・18日(月)・30日(土)

※ご祈祷は戌の日以外でも行っています。ご都合の良い時にお参りしましょう。

七五三祈願初穂料についてのご案内

令和6年8月1日より、七五三祈願をお受け頂きましたお子様への記念品を一部変更させて頂きますと共に、初穂料を七千円とさせて頂きます。

七五三を古くは「髪置(かみおき)」「袴着(はかまぎ)」「帯解き(おびとき)」のお祝いといっていました。髪置きは3歳の男女児が今まで剃っていた髪をこの日から伸ばし始める儀式で、袴着は5歳の男児が初めて袴を着ける儀式、帯解きは7歳の女児が着物の付け紐を取り去り帯に替える儀式です。

現在では、その年齢にあたる子供に晴れ着を着せて、11月15日に神社に参拝し、子ども達の健康と成長を感謝すると共に、今後の健康と更なる成長を祈願する儀礼となりました。本来は数え年でお祝いしますが、現在は満年齢でされる方が多いです。

★数え年とは、満年齢に誕生日前には二才、誕生日後には一才を加えた年です。

| 年 齢 |

性 別 |

数 え 歳 |

満 年 齢 |

| 3歳 |

男女共 |

令和4年生

(2022年) |

令和3年生

(2021年) |

| 5歳 |

男の子 |

令和2年生

(2020年) |

令和元年生

(2019年) |

| 7歳 |

女の子 |

平成30年生

(2018年) |

平成29年生

(2017年) |

※参拝の日取りも11月15日にこだわらず、その前後の都合の良いときにお参りしましょう。

【令和6年 七五三年齢表】

3歳 男女共 数え歳:令和4年生(2022年)/満年齢:令和3年生(2021年)

5歳 男の子 数え歳:令和2年生(2020年)/満年齢:令和元年生(2019年)

7歳 女の子 数え歳:平成30年生(2018年)/満年齢:平成29年生(2017年)

長寿を祝う儀式の事を言います。通常は還暦以後のお祝いをさし、古稀、喜寿、傘寿、米寿、卒寿、白寿などの節目に神社に参拝し、健康長寿を御祈願いたします。

★数え年とは、満年齢に誕生日前には二才、誕生日後には一才を加えた年です。

| 還暦 |

61歳 |

昭和39年生 |

1964年 |

| 古希 |

70歳 |

昭和30年生 |

1955年 |

| 喜寿 |

77歳 |

昭和23年生 |

1948年 |

| 傘寿 |

80歳 |

昭和20年生 |

1945年 |

| 米寿 |

88歳 |

昭和12年生 |

1937年 |

| 卒寿 |

90歳 |

昭和10年生 |

1935年 |

| 白寿 |

99歳 |

大正15年生 |

1926年 |

日本人は、昔からさまざまな伝統を受け継いできました。人生の節目節目に行われる「人生儀礼」もそのひとつです。それは祖先が育んできた信仰の中で培われた美しい風習といえましょう。日本人の生活は時代の進展とともに大きく様変わりしていますが、昔から伝え守られてきた人生の英知はこれからも大切にしていきたいものです。

初宮詣祈願

神様に赤ちゃんが無事に誕生したことを感謝申し上げ、これからも健やかに成長するようにお祈りいたします。産婦のお産の忌みが明けることから、男児は生後三十日目、女児は三十一日目にお参りするのが通例ですが、赤ちゃんの体調なども考えて、あまり日数にはこだわらず、お揃いでご参拝ください。赤ちゃんの健やかな成長をご祈念し、健康守り・「お食い初めセット」・祈願絵馬をお授け致します。

※地方によって、男児は生後三十二日、女児は生後三十三日にお参りする場合もございます。ご都合の良いときにお参りしましょう。

お食初めの神事

生後百日から百二十日頃には、赤ちゃんに初めてものを食べきせる「お食物め」の儀式を行います。赤飯、焼き魚、吸い物などを小さな器に盛って揃え、そしてこの時にご飯を一粒だけでも食べさせます(一粒祝い・一粒食い)。また、ちょうど歯が生える時期でもあるので歯が固くなるようにとの願いから、小石を添えることもあります(歯固め)。この小石は、赤ちゃんが健康に育ち一生食べ物に困らず幸せに暮らせますようにとの願いを込め、儀式の後に神社へ奉納したり、神棚にお供えするしきたりもあります。

※食することの意義を悟り、祝いの儀式を行います。ご都合の良いときにお参りしましょう。

成人奉告祭

国民の祝日として、1月の第2月曜日に「成人の日」が定められており、成人の日または20歳の誕生日等に神社に参拝して成人となった事を感謝いたします。これからの人生に於ける平安を御祈願いたします。

御礼参りの大事さ

願い事がかなえられたり救われた時は、必ずお礼参り(報賽祈願)をします。これは、大事な御祈願であり、神様に感謝と敬いの心を捧げることです。祈願の時と同様にお申し込み頂きましたら、お神礼と共に今後のご安泰を御祈願申し上げます。